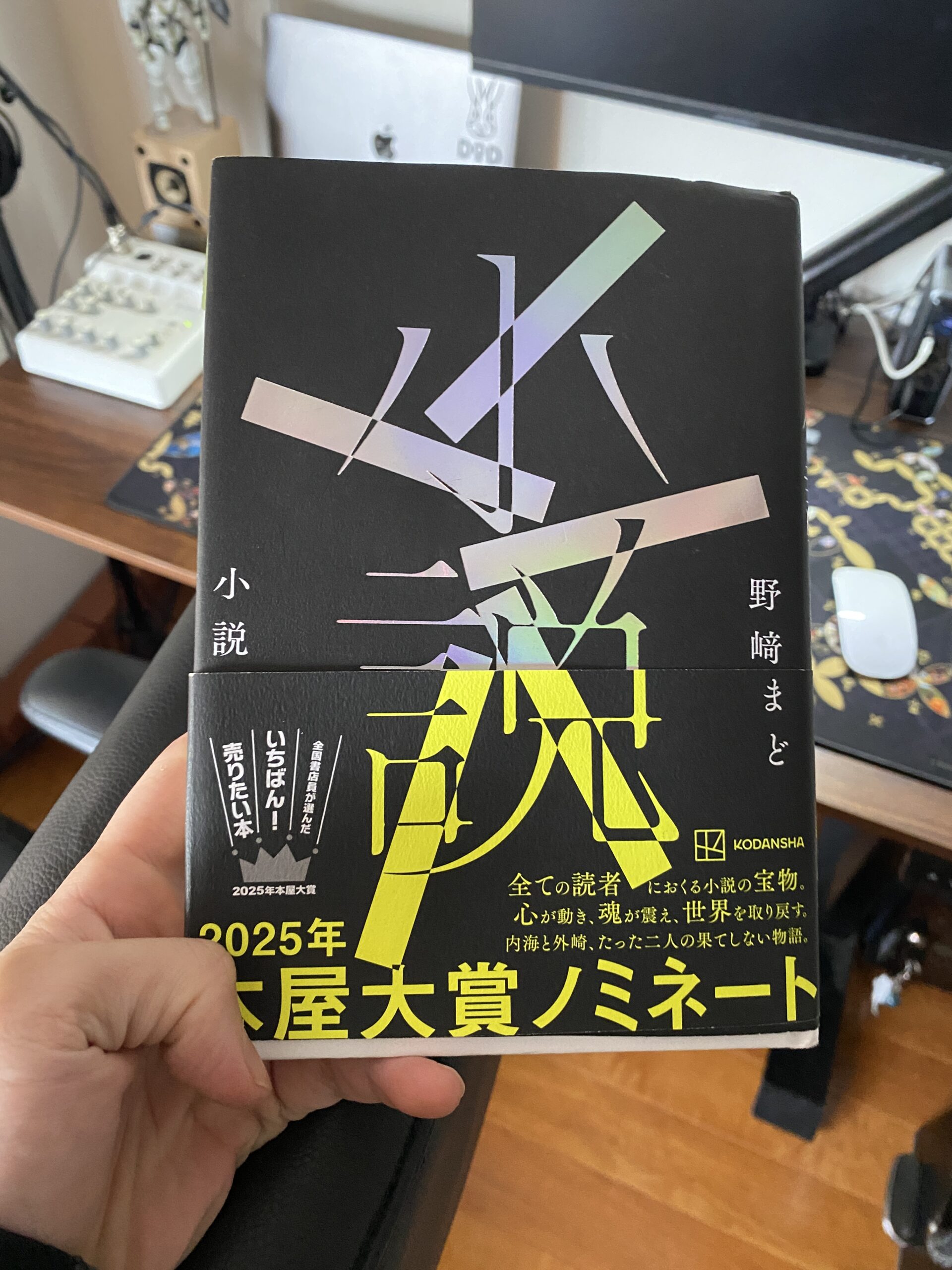

今回は,本屋大賞にノミネートし,多くの衝撃を与えている話題作,野崎まどの『小説』をご紹介します。「最後の一文に全ての想いを込めて」と言い放った著者の想いとは? この作品の題名『小説』たらしめる訳とは? ご紹介します。

① 作者・作品について

野崎まどは、2009年に映画『アムリタ』でデビューし、SFや幻想文学を基盤に、創作と読み手という関係、本そのものへの問いを作品テーマに組み込む作家として知られています。『know』『タイタン』などを経て、2024年に刊行された最新長編がこの『小説』(講談社)。この作品は本屋大賞ノミネートをはじめ、多くの読者・批評家に「読むことの意味」「小説とは何か」を改めて考えさせる問題作として話題を呼びました。

② あらすじ

主人公は小学生の 内海集司(うつみ しゅうじ)。集司は幼い頃、「本を読む子ども=賢い子ども」という考えのもと本を読み始めます。それは、息子の優秀さを直に感じたい父の期待に応えるためです。五歳で『走れメロス』を読み、その行為が父を喜ばせたことで、読書が「期待を叶える手段」になり、読むことが義務となっていきました。。

集司が小学6年生のとき、学校の近くに“モジャ屋敷”と呼ばれる屋敷があり、そこには高名な小説家、通称髭先生が住んでいることを知る。無論、入ることを禁止されたその屋敷だが、ある時、集司とその友人 外崎真(とのさき まこと)は侵入を決意し、髭先生に存在を認知されてからは屋敷の本を読むことを許される。そこでの体験は、ただ読むことの楽しさ・自由さ・時間の重さを集司たちの内面に刻みつける。義務ではなく、つまらない人生に彩りをくれたのと同義だった。

中学・高校を通じて、進学推薦や論文、小論文、感想文など「書くこと」が求められる中、集司は自身の書くことの才能がないことに気づく。一方、外崎は文才に恵まれていた。集司は作家を目指していたわけではなかったが、読書量はほど同じか自分の方が優っているはずの外崎の才能に気づいてしまい、心に小さなモヤを抱えたまま共に人生を歩んでいくが・・・・・。

③ 登場人物

| 名前 | 立場・性格・役割 |

|---|---|

| 内海集司 | 読書好きな少年。父親の期待に応えるために本を読み始めるが、自分の意思で読むことを求めるようになる。読むことに意味を求め、書くことを「自分にはできないこと」と感じる読者側の象徴。 |

| 外崎真 | 集司の親友。本との出会いを共有し、のちに創作する側へ歩を進める。書き手としての感覚、決意と苦悩を持つ。集司との友情において、「読むこと」がもたらす影と光を体現する人物。 |

| 髭先生(通称) | モジャ屋敷に住む謎の小説家。名前や正体には曖昧な部分が多い。集司と外崎を屋敷の本で迎え入れ、小説の自由な場を提供する導き手。外崎と深く重なる存在であり、後半ではその存在の「時間を超えた継続性」が物語のキーとなる。 |

④ 物語の魅力

この『小説』の魅力は、ひとつには “読むこと” と “書くこと” のどちらもが必須ではない、という静かな告白にあります。読み手であり続けること、それだけで “小説” との関係が成立する――野崎まどはこの問いを、主人公・内海集司の内面を通じて丁寧に描きます。「読むだけでいいのか?」と自問する内海に対して、外崎という書き手が「読むことそのものでもう十分だ」という応答を用意していること。これは、多くの読者が一度は考えたことがあるだろう「創作しなければ価値がないのか」という圧力への、深く、優しいアンサーです。

また、終盤に提示される「三つの言葉」――それぞれの言葉は異なる解釈を持ち、読み手に自分自身の宇宙を広げる余地を与える。 “嘘” “虚構” “誤差” といった言葉を巡る問いは、正解をひとつに絞らない。読む人それぞれの経験や想像を拡げ、本という“宇宙”の扉を開く。その自由さが、この物語の最も強い力です。

⑤ 外崎が髭先生として存在し続けた理由

物語の核心をなすのは、時間と存在の重なり。物語終盤で髭先生が未来の外崎真である事実が突きつけられますが、集司と袂をわかつことがわかっていたのに、どうして「書き手」として髭先生として集司の近くにいたのか。

――それは、ただひとり、彼の創作する物語を主人公・内海集司という読み手に読んでほしかったからです。

「内海という読み手」と「外崎という書き手」が揃ってこそ、髭先生の物語、小説そのものがこの世界で意味をもつ。外崎は自身の人生を賭して書き続け、髭先生として存在し続けることで、読むことの自由と価値を肯定しようとしたのです。この構図が、友情・創作・時間を超えた存在という形で物語を美しく、切なく、希望を含むものにしています。

⑥ 作者にとって「小説」とは何か

野崎まどにとって、この作品『小説』は “読むことと書くことの間にあるもの”、あるいは “読み手としての生き方の肯定” です。彼女はこれまで、「創作」「才能」「悪」「死」「労働」など、重くも避けがたいテーマを手がけてきましたが、本作では特に「小説とは何か/読むとは何か」を明確に問いなおしています。読者にとっての小説は、単なる娯楽でも、単なる文章でもなく、時間を共にする宇宙であり、虚構と現実の境界を揺らすもの。野崎にとって小説とは、作者が生み出したものでありながら、読む人の中で生き続け、読む人自身の鏡となり得る、言葉と想像の場です。

⑦ まとめ

『小説』は、「読むだけでもいいのか」「書くことだけが創作の証なのか」という問いに対して、読者としての存在を肯定する鮮やかな回答を含んだ物語です。内海と外崎の友情、髭先生の存在、ニアムの象徴、終盤の三つの言葉――それらすべてが重なりあって、小説読む者として胸を震わせる余地を残しています。読む人それぞれの宇宙を育ててくれる作品として、本好きにはもちろん、「読む自分」を疑ってしまう人にも、そっと寄り添ってくれる一冊。ぜひ、本棚に、心に、永く居座る小説としておすすめしたいです。