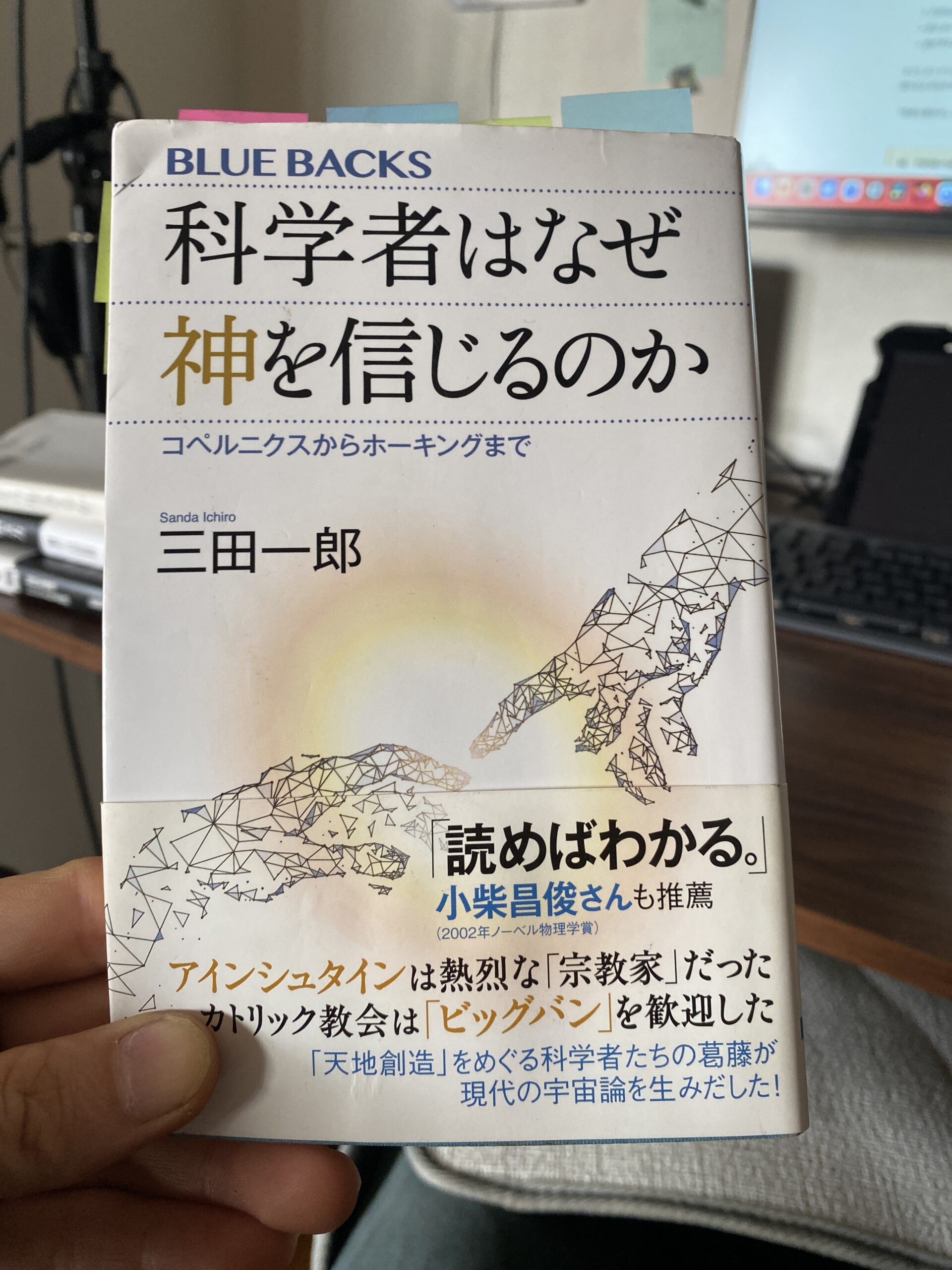

今回は三田一郎先生の『科学者はなぜ神を信じるのか』をご紹介します!

「科学が発達した現代において、なぜまだ神を信じる人がいるのか?」

「科学者は客観的事実を信じる人たちではないのか?」

科学と宗教は対立するものなのか。それとも、同じ真理を異なる角度から見つめているだけなのか。三田一郎の著書『科学者はなぜ神を信じるのか』は、この古くて新しい問いに、歴史的事実と思想の流れから丁寧に迫る一冊です!本記事では、本書の内容を軸に「科学者と神」というテーマを整理しながら、その魅力を紹介していきます。

前職の教師としてで教えていた時、生徒から「宇宙はどうやって始まったの?」と聞かれるたびに、科学の限界と不思議さを感じていました。あの頃にこの本を読んでいれば、もっと深い対話ができたかもしれません。

① 本の概要:物理学者が描く「信仰」の形

著者の三田一郎先生は物理学者で名古屋大学名誉教授。素粒子物理学の第一線で活躍しながら、カトリックの執事(聖職者)としての顔も持つ人物です。近代科学の成立とともに活躍した科学者たちが、なぜ神を否定するどころか、むしろ強く意識していたのかをテーマに書かれています。

本書が出版されたのは、科学万能主義や無神論的な言説が一般化した時代であり、そうした空気の中で、「科学が進めば神はいらなくなる」という単純な図式に疑問を投げかけ、科学史を冷静に見直す姿勢が本書の大きな特徴です。

② そもそも「神」とは何か:世界を作った偉大なる設計者

本書を読み進める前に、西洋における「神」の定義を整理しておく必要があります。

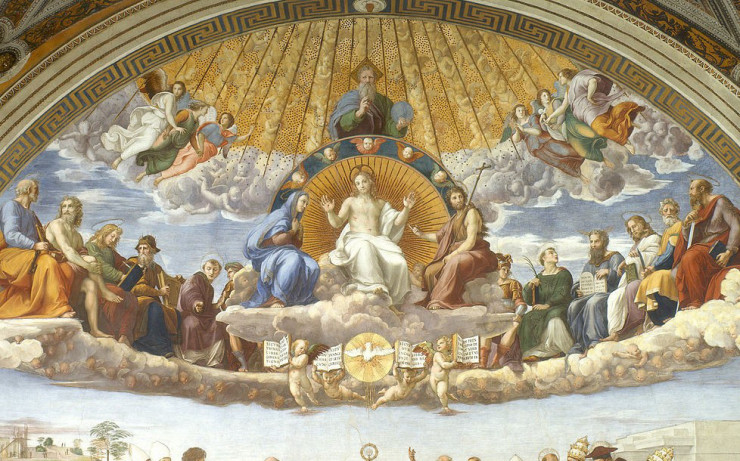

本書を理解するうえで欠かせないのが、「神」という概念そのものの整理である。一般に、西洋思想の文脈で語られる神は、キリスト教・イスラム教・ユダヤ教に共通する一神教の神を指すことが多い。

一神教における神は、「この宇宙のすべてをゼロから創造した設計者」であることだ。その根拠となるのが**聖書(旧約・新約)**やクルアーンといった聖典であり、信仰とは「神が世界を創った」という前提を受け入れることから始まる。

この神は、単なる人格的存在ではなく、世界の背後にある究極的な原理として捉えられてきた点が重要だ。自然界が秩序立って存在していること自体が、神の存在を示している——この考え方が、後の科学者たちにも大きな影響を与えています。

それぞれの神の解釈

- 聖書に基づく信仰:神が言葉によって光を作り、天と地を作った。

- 絶対的な存在:人間を超越した知性であり、宇宙の「ルール(自然法則)」を決めた存在。

日本はどんなものにも神様が宿る多神教である反面、多くの宗教は常に崇める一つの神を信じていた。その神様の存在をはっきりさせることが信者にとってどれだけ重要なのかが伝わりますね。

③ 科学者たちが愛した「神」の姿

歴史的な科学者たちは、それぞれ独自の視点で神を感じていました。本書では何人もの科学者・哲学者たちの考えがありますが、ここでは3人に絞ってご紹介します。

ガリレオ・ガリレイ:宇宙は「第二の聖書」である

近代科学の父とされるガリレオ・ガリレイは、決して反宗教的な人物ではありませんでした。彼は有名な言葉として、「宇宙は神が書いた第二の聖書である」という考えを示している。

ガリレオにとって、聖書は信仰の書であり、自然は観察と数学によって読まれる書物でした。両者は対立するものではなく、異なる方法で同じ神の真理を語っているにすぎない。天体の運動を数学で記述することは、神の創った秩序を読み解く行為だったのです。

現代では観測される星々についての解明が進んでいるが、ガリレオが生きた時代の宇宙は聖書であるとともに、神がこの世界にもたらした地図だったのかもしれない。

アイザック・ニュートン:方程式の中に宿る知性

万有引力の法則を打ち立てたアイザック・ニュートンは、科学者であると同時に、非常に敬虔な神信仰の持ち主だった。彼にとって、自然法則は偶然の産物ではなく、神が設計した完璧な仕組みだった。

ニュートンは、運動方程式や力学体系の背後に、神の意志と理性を見ていた。世界が数学的に記述できるという事実そのものが、神の存在を裏づけている——それが彼の確信だった。

引用:Wikipedia

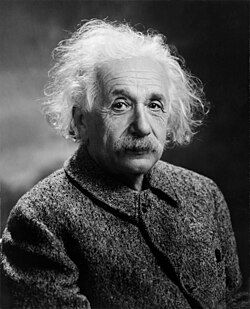

アルベルト・アインシュタイン:宇宙の調和(スピノザの神)

しばしば無神論者と誤解されがちなアインシュタインも、独自の形で神を語った人物であります。彼は人格神を信じなかったが、「宇宙の合理性そのもの」に対して畏敬の念を抱いていた。

相対性理論において光速が絶対的な存在であるように、自然界には人間の恣意を超えた不変の秩序がある。そして、人は自然的な法則を使って創造する。アインシュタインが言う「神」とは、この絶対的秩序・他の全てにおける第一原因の別名だったのです。

④ 科学は神の居場所を奪うのか?

一見すると、科学は神の居場所を次々と奪っているように見えてしまいがちです。雷は神の怒りではなく電気現象となり、病は呪いではなく細菌やウイルスで説明されるようになった。

しかし本書は、この見方があまりに表層的であることを指摘する。科学が説明するのは「どのように世界が動くか」であり、「なぜ世界が存在するのか」ではない。法則が明らかになるほど、そもそもなぜその法則が成り立つのかという問いは、より深く、より重くなります。

そして、

⑤ 神を「否定」するためではなく「見つける」ための科学

科学者たちは、神を否定するために研究していたのではありません。むしろその逆です。

彼らにとっての使命は、「誰にも、何ものにも侵されない絶対不変の真理(=神の足跡)」を見つけ出すことでした。

例えば、実験で科学の原理を証明しようとする際、その現象が起こる法則が潜んでいます。それは、神が作った世界なのだから完璧で美しい法則があるはずだと信じている。

「神を信じているからこそ、神の知性の断片を科学で見つけ出したい」

科学とは、神の居場所を奪う行為ではなく、神が手を触れた痕跡を見つけ出す営みだったのです。そこには、人間が踏み込めない「絶対不可侵の領域」を見極めようとする、敬虔さすらあったのです。

神を信じているからこそ、科学でそれを証明しようとした科学者たちの熱意が感じられますね!

⑥ まとめ:人生の密度を変える「問い」

『科学者はなぜ神を信じるのか』は、科学と宗教を単純な対立構造で捉える視点を、静かに覆す一冊であります。科学は神を否定する刃ではなく、世界の秩序に対する驚きと畏敬から生まれた営みだった。

現代の私たちにとっても、仕事や人生における「自分なりの絶対的な基準」を持つことは、かつての科学者たちが神を求めた姿勢に通じるものがあるのではないでしょうか。

「目の前の現象の裏側に、どんな本質があるのか?」

そんな好奇心を呼び覚ましてくれる、知的な刺激に満ちた一冊でした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/321f01e9.3b7c134d.321f01ea.49b71572/?me_id=1213310&item_id=19180684&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0507%2F9784065120507_1_13.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)